Il verde urbano: un itinerario tra il sistema normativo nazionale e quelli regionali / Giulio Profeta

Numero 1 2025 • ANNO XLVI

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Architettura dell’Università Vanvitelli

Finanziato dall’Unione europea-Next Generation EU, Missione 4 Componente 1 CUP B5323016700006; CODICE PROGETTO 20228H7WF3

Introduzione. Il verde urbano: un concetto ancora “enigmatico”

Per quanto il verde urbano sia oggi oggetto di un’attenzione diffusa sia socialmente che, conseguentemente, giuridicamente, la relativa nozione appare ancora in una certa misura sfocata, “enigmatica”, difficilmente sintetizzabile in una definizione precisa a carattere non meramente descrittivo[1].

Le ragioni dietro questa indeterminatezza sono almeno due.

La prima è la mancanza di una elaborazione adeguata da parte del Legislatore statale, il quale fino a questo momento non è intervenuto fornendo una chiara formulazione del verde urbano.

La seconda, susseguente, è la presenza di un irriducibile nucleo a matrice descrittiva che lo connota, che rende complesso identificare elementi costitutivi idonei attraverso cui, quantomeno in potenza, ricostruire una figura concettuale con cui supplire al vuoto di una definizione legislativa di rango statale; come osservato in dottrina, infatti, «il sempre più frequente impiego della locuzione “il verde” in ambito amministrativo-urbanistico, se da un lato – quello empirico – genera un effetto di immediata (seppur apparente) comprensione del fenomeno che si intende rappresentare, dall’altro – quello teorico – mette in luce la difficoltà di delineare in modo netto i confini di detto fenomeno ed, ancor prima, di attribuire allo stesso un significato univoco»[2].

A proposito della prima ragione, si può evidenziare come le predette difficoltà definitorie non sono state riscontrate solo dalla dottrina, ma anche dagli operatori del diritto e dalle istituzioni; ad esempio il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, costituito presso il Ministero dell’Ambiente (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) in forza dell’art. 3 della l. 14 gennaio 2013, n. 10, ha osservato già nella prima relazione del 2013 che «i) manca tuttora una nozione legale univoca di verde pubblico, così come una nozione legale più circostanziata di verde urbano, ii) è controversa la classificazione del verde pubblico nell’ordinamento delle amministrazioni locali, il che ha importanti rilessi fra l’altro sulle tecniche di copertura dei relativi oneri finanziari, iii) sono tuttora riscontrabili improprie qualificazioni del verde urbano in ambito fiscale»[3].

Con la relazione successiva del 2015, sempre il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico ha ribadito che «la definizione di verde non è univoca», aggiungendo un ulteriore elemento, ovvero il nesso funzionale esistente tra il verde urbano e il d.i. 2 aprile 1968, n. 1444[4], tra le poche fonti in materia, in base al quale ex art. 3 per gli insediamenti residenziali è prevista una dotazione “minima” e “inderogabile” di spazi dedicati ad attrezzature ed impianti di interesse generale pari a 18,00 mq «per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie», con la precisazione tracciata alla lett. c) del comma successivo che di questi 18,00 mq almeno 9,00 devono essere destinati ad «aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade»[5].

Il d.i. n. 1444/1968 possiede l’indubbio merito di aver introdotto la categoria del verde urbano nel sistema giuridico ma, nel corso del tempo, ha manifestato alcuni limiti evidenti, che non hanno consentito di costruire da esso una dogmatica vera e propria[6].

Il d.i. n. 1444/1968 dal punto di vista sistematico si è saldato con la c.d. legge-Ponte 6 agosto 1967, n. 765 coniugando il verde urbano con la tecnica pianificatoria della zoonizzazione, ossia la divisione in zone territoriali omogenee del tessuto urbano al fine di regolare l’attività urbanistica ed edilizia, mentre da una prospettiva più prettamente letterale ha offerto una formulazione del verde da un lato soltanto protesa alla sua dimensione pubblicistica, dal momento che non è stata conferita rilevanza al verde privato, dall’altro esplicitamente intrecciata ad un parametro quantitativo, costituito dalla superficie di 9,00 mq.

Proprio questo parametro quantitativo, espressivo di una concezione tale per cui occorreva tutelare il verde in una chiave “negativa”, nel senso di preservare aree verdi all’interno delle città dall’attività antropica di edificazione, ha trovato costantemente proiezione nei decenni successivi, facendo coincidere di fatto la sua nozione con quella di una superficie pari a 9,00 mq da dedicare ad «aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade»[7].

Le criticità quest’impostazione sono state, oramai, ben poste in evidenza dalla dottrina[8].

Come sottolineato, «la rigidità insita nella definizione di standard, che ignora quindi le diverse ragioni dell’articolazione delle misure e la difficoltà di tradurre le quantità prescritte in maggiori qualità insediative» ha indotto un ripensamento della logica quantitativa a beneficio di un assetto “qualitativo”, anche chiamato “prestazionale”, in grado di rispondere maggiormente ai bisogni della collettività, distinguendo al suo interno e in modo più approfondito le varie tipologie di verde[9].

Proprio questo disallineamento fra l’unica definizione di verde urbano presente nel D. I. n. 1444/1968 di matrice quantitativa e la nuova visione qualitativa-prestazionale ha generato quella sensazione di inadeguatezza della elaborazione legislativa avvenuta fino a questo momento.

In più, diretta conseguenza di quanto appena esposto è la seconda ragione dell’“enigmaticità” rilevata, vale a dire la mancanza di chiari elementi costitutivi del verde urbano, con il risultato che esso trova integrazione solo allorquando sono rispettati i 9,00 mq di aree «per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade», senza alcun approfondimento in merito a cosa si intenda per verde urbano a livello dogmatico[10].

Questa configurazione ha comportato diverse ambiguità concettuali, tra cui ad esempio la mancanza di una complessiva ricostruzione in termini unitari del verde, con una bipartizione tra verde privato e verde pubblico molto netta, con le riflessioni sul primo relegate al diritto civile e quelle sul secondo al diritto amministrativo[11].

Alla luce di queste premesse, quindi, si può passare all’analisi della normativa che, soprattutto negli ultimi anni, ha richiamato il verde urbano, con l’auspicio finale di perimetrarne in modo più chiaro i confini e provare a tracciare alcune proposte concrete con cui valorizzarlo ulteriormente[12].

Prima di procedere, tuttavia, all’esame della nozione, è necessario soffermarsi sul carattere decisamente “frastagliato” del verde urbano.

Il carattere “frastagliato” non si manifesta solo e soltanto in relazione al suo significato, ma anche per la sovrapposizione tra competenze distinte, atteso che, come pure notato in dottrina, «il legislatore statale e quelli regionali non considerano la funzione di acquisizione e gestione del verde pubblico in modo unitario», con la conseguenza che esso ricade in differenti materie[13].

Inoltre, occorre tener conto della stretta correlazione esistente tra verde urbano e processi di rigenerazione urbana, dal momento che frequentemente nei relativi atti regolatori si ravvisa la presenza dell’elemento del verde, considerato essenziale nei procedimenti di riqualificazione urbana[14].

Il verde urbano nei recenti interventi normativi nazionali

Il d.i. n. 1444/1968 ha per decenni suggellato nell’ordinamento interno una concezione quantitativa del verde urbano a livello statale e solo a partire dagli anni Novanta si possono scorgere prime forme embrionali di una nuova sensibilità qualitativa-prestazionale[15].

In specie, con la l. 29 gennaio 1992, n. 113 è stato ampliato il concetto di verde urbano, includendo al suo interno oltre alle aree da preservare dall’edificazione anche il patrimonio arboreo piantato per ogni nuovo neonato e minore residente nel territorio comunale[16].

Il vero punto di svolta, tuttavia, è stato rappresentato dalla promulgazione della l. n. 10/2013, la quale si è posta in un solco del tutto diverso, in cui il verde è divenuto una componente imprescindibile del tessuto urbano, in grado di rispondere a bisogni ed istanze della collettività, e non solo un parametro quantitativo da rispettare nell’edificazione del territorio.

Le principali misure a valenza prestazionale contenute nella l. n. 10/2013 sono costituite da:

- una modifica alla l. n. 113/1992 che rafforza gli obblighi in tema di piantumazione previsti anche attraverso la predisposizione di un bilancio arboreo, avente per oggetto il numero di nuovi alberi collocati per ogni nuovo neonato e minore residente nel Comune[17];

- l’istituzione del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico munito di alcune attribuzioni, tra cui il monitoraggio sull’applicazione della l. n. 113/1992, il potere di proporre un piano nazionale finalizzato alla realizzazione di aree verdi «per consentire un adeguamento dell’edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici», verificare l’azione degli enti locali «a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche», la predisposizione della già ricordata relazione annuale e la promozione degli interventi volti a favorire giardini storici[18];

- una vigilanza nei confronti degli enti locali sul rispetto dei parametri quantitativi stabiliti dal d.i. n. 1444/1968[19];

- un ampliamento dei contratti di collaborazione anche per «l’assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) dall’atmosfera tramite l’incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio»[20];

- un’estensione delle competenze delle entità sub-statali allo scopo di incrementare gli «spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani»[21];

- una definizione di “albero monumentale”, successivamente anche di bosco vetusto, così come il loro censimento ad opera dei Comuni[22].

In definitiva, per quanto la l. n. 10/2013 abbia indubbiamente rappresentato un avanzamento «per l’avvio della costruzione di un concetto di verde urbano come strategia pianificatoria permanente in grado di incidere sulle future scelte urbanistiche degli enti locali, condizionandole»[23], diventa difficilmente smentibile la dottrina secondo cui «la (…) l. n. 10/2013 (…) pur avendo consentito innegabili passi in avanti in termini non solo di regolazione, ma anche di organizzazione del settore – ha tuttavia una valenza più propositiva che prescrittiva, il che avrebbe richiesto l’approvazione (mai avvenuta) di successive disposizioni integrative di dettaglio»[24].

Il quadro successivo alla l. n. 10/2013 ha visto un completamento dello schema regolatorio tracciato dal Legislatore senza stravolgimenti sostanziali.

Nel 2017 il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, di concerto con l’ANCI, ha pubblicato delle linee-guida «per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile» allo scopo di orientare l’azione delle entità sub-statali, in specie Comuni, ai sensi degli artt. 3 e 4 della l. n. 10/2013[25].

Le linee-guida sono divise in sette sezioni:

- la conoscenza e la regolamentazione del verde;

- la pianificazione strategica del verde;

- la progettazione del verde;

- il piano di monitoraggio e gestione del verde;

- gli indicatori per un governo del verde di qualità;

- la formazione per gli addetti;

- la comunicazione, promozione e partecipazione pubblica.

Il documento considera centrali ai fini della tutela del verde urbano «tre strumenti di settore, non alternativi ma complementari e di supporto l’uno all’altro, che l’amministrazione comunale può adottare per il governo dei propri sistemi verdi urbani e periurbani», ossia il Censimento del Verde, il Regolamento del Verde ed il Piano del Verde, oltreché il «Piano di monitoraggio e gestione del verde» e il «Sistema informativo del verde»[26].

Il ruolo e la funzione di ciascuno di questi strumenti sono diversi.

Il Censimento del Verde si pone quale presupposto logico per l’attività di programmazione del servizio di manutenzione, nonché per la pianificazione di nuove aree verdi e la progettazione di interventi di riqualificazione, sostanziandosi nell’apposizione di un codice numerico o alfanumerico sullo stesso sistema e fisicamente sulla pianta.

Il Sistema informativo del verde, invece, è il naturale complemento del Censimento, dal momento che si compone di una banca dati al cui interno inserire tutta una serie di informazioni essenziali sulle aree verdi.

Il Regolamento del verde si propone l’obiettivo di contenere «prescrizioni specifiche ed indicazioni tecniche e procedurali da rispettare per le corrette progettazione, manutenzione, tutela e fruizione della vegetazione in ambito pubblico e privato», a maggior ragione se è assente una puntuale disciplina regionale sul tema[27].

Il Regolamento si differenzia dal Piano Comunale del Verde nella misura in cui quest’ultimo non introduce un puntuale regime prescrittivo, bensì disegna «una visione strategica dell’assetto (semi)naturale, agro-selvicolturale, urbano e peri-urbano della città, definisce i principi e fissa i criteri di indirizzo per la realizzazione di aree verdi pubbliche nell’arco della futura pianificazione urbanistica generale»; nel concreto, esso diviene «una sorta di piano regolatore del verde, volto a definire l’assetto futuro dell’infrastruttura verde e blu della città, al fine di rispondere alla domanda sociale e ambientale dei territori antropizzati», che deve necessariamente contemplare una serie di aspetti, come la caratterizzazione ambientale e paesaggistica dei diversi comparti del territorio, la classificazione tipologica delle strutture vegetali, la stima del valore degli spazi verdi urbani, l’analisi dei bisogni e la “domanda” di servizi ecosistemici, l’analisi della flora e della vegetazione esistente, la pianificazione delle nuove aree verdi, i criteri per la realizzazione di nuove aree verdi.

Volendo tracciare un parallelismo, il Piano Comunale del Verde sta agli strumenti urbanistici come il Regolamento del Verde sta al regolamento edilizio, nel senso che il primo è orientato a pianificare la città sotto il profilo della tutela e la cura del verde, mentre il secondo regola l’attività edilizia allo scopo di garantire il rispetto delle aree verdi urbane.

Sul piano operativo, la differenza tra le due impostazioni (quantitativa e qualitativa) è evidente: con i parametri standard ex d. m. n. 1444/1968 semplicemente sono state introdotte delle aree da dedicare al verde urbano sottraendole all’edificazione non solo in chiave “negativa”, con la logica qualitativa si indirizza l’attività edilizia verso finalità specifiche in positivo.

Da ultimo, il Piano di Monitoraggio e di Gestione del Verde è orientato alla programmazione delle attività annuali di controllo e gestione del verde, impostando tutte le azioni necessarie a garantire la manutenzione delle aree vegetali in città in base alle diverse funzioni del verde.

Le linee-guida, per quanto siano un documento minuzioso e tra le più intense manifestazioni di un approccio prestazionale in riferimento al verde urbano, presentano, come riconosciuto anche dagli autori, il medesimo vizio di fondo che anima gli interventi legislativi sul tema, ossia la loro non vincolatività prescrittiva e quest’elemento non può che diminuire l’efficacia complessiva dello strumento[28].

Nel 2018 il Comitato ha, poi, varato la Strategia Nazionale del verde urbano, basata «su tre elementi essenziali: passare da metri quadrati a ettari, ridurre le superfici asfaltate e adottare le foreste urbane come riferimento strutturale e funzionale del verde urbano»[29]. Il Comitato ha deciso di adottare, d’intesa con la Conferenza unificata, una Strategia e non un Piano dal momento che «non si tratta di un vero e proprio piano, perché non ha un impatto diretto sul territorio, né di un programma perché non determina azioni e misure specifiche di intervento né prevede finanziamenti»[30].

La Strategia è ispirata nelle sue coordinate di fondo da un approccio NBS (“Nature-Based-Solutions”), «che include una serie di soluzioni ispirate alla natura ma anche un processo partecipativo che consenta di migliorare la qualità ambientale e di fornire miglioramento della salute psico fisica della popolazione con un focus soprattutto alle città»[31].

Successivamente, il verde urbano, così come ricostruito nell’accezione sopra illustrata, ha trovato spazio in una serie di atti e misure adottate dal legislatore nazionale e dal Governo.

In primo luogo, nella legge di bilancio per il 2018, ossia la l. 27 dicembre 2017, n. 205, con la quale all’art. 1, comma 12 è stato introdotto un c.d. “bonus verde”, una detrazione pari al 36% per le imposte delle persone fisiche, con un ammontare complessivo non superiore ai 5.000 euro, in riferimento alle spese sostenute per «a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili»; l’intervento è stato poi confermato per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024[32].

Di natura amministrativa e non fiscale, invece, è il contenuto dell’art. 4 del d.l. 14 ottobre 2019, n. 111 (c.d. “Decreto-Clima”), così come convertito con modificazioni nella l. 12 dicembre 2019, n. 141, dedicato alle «azioni per la riforestazione», che si concretizzano in un finanziamento «di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane».

La creazione di foreste urbane e periurbane diviene, quindi, un interesse pubblico da perseguire mediante un’azione amministrativa appositamente dedicata e finanziata, seppur ancora confinata nel recinto delle città metropolitane e non di tutti i Comuni italiani[33].

Sulla scia di questa innovazione legislativa, la «tutela e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano» sono state incluse negli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italiano, più precisamente con l’investimento n. 1 nella Missione 2 («Rivoluzione verde e Transizione Ecologica»), Componente 4, Linea di intervento 3 («Salvaguardare la qualità dell’aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine»)[34].

L’intervento si propone di «proteggere le aree verdi e ad aumentarne il numero, con l’obiettivo sia di preservare e rafforzare la biodiversità che di migliorare la qualità della vita degli abitanti di tali aree» con un investimento pari a 330 milioni di euro per una serie di azioni rivolte, principalmente, alle 14 città metropolitane, nonché lo sviluppo di boschi urbani e periurbani, con la piantumazione di almeno 6,6 milioni di alberi[35]. In attuazione dei propositi del Piano, nel 2021 è stato adottato dall’allora Ministero della Transizione Ecologica il Piano di forestazione urbana ed extraurbana, con cui è stato fornito un supporto documentale alle Città Metropolitane, soggetti attuatori dei finanziamenti derivanti dai fondi del PNRR, con cui programmare l’attività di piantumazione urbana ed extraurbana[36].

Simile per obiettivi e approccio è, poi, la Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030, originariamente pubblicata il 25 luglio 2022 sul sito del Ministero della Transizione Ecologica per essere successivamente aggiornata con il d.m. 3 agosto 2023, n. 252. In particolare, la Strategia Nazionale si articola in due obiettivi strategici: costruire una rete coerente di aree protette e ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini, tra cui la biodiversità urbana, in cui rilievo autonomo è acquisito dal verde urbano, considerato importante «anche per la salute dell’uomo»[37].

Ricomponendo la traiettoria di sviluppo degli interventi nazionali, si può rilevare che l’impostazione qualitativa del verde ha subito un’espansione progressiva, dal momento che dal 2013 ad oggi, dopo decenni di esclusiva egemonia della logica quantitativa, si sono susseguiti interventi tesi ad attribuire risalto al verde in una dimensione di soddisfacimento dei bisogni della collettività. Inoltre, i moduli operativi di intervento si sono moltiplicati, dotando gli enti locali, ovvero le articolazioni pubbliche di prossimità che sono maggiormente coinvolti nella cura di esso, di un più vasto strumentario con il quale agire; rimane, tuttavia, inalterato il principale punto di debolezza emerso fin dalla l. n. 113/1992, ossia la mancanza di meccanismi di obbligatorietà con cui assicurare l’adozione degli strumenti e dei vincoli posti a tutela del verde, tanto più che forme indirette di valorizzazione come meccanismi di incentivazione economica sono, salvo il caso significativo delle città metropolitane, al momento assenti[38].

Il verde urbano negli impianti normativi regionali

Il verde urbano trova un proprio riconoscimento in pressoché tutti gli ordinamenti regionali fondamentalmente all’interno di due fonti: nelle leggi-quadro regionali aventi per oggetto il governo del territorio, o in quella serie di atti normativi più recenti dedicati alla rigenerazione o alla riqualificazione urbana[39], atteso che il verde urbano è diventato uno delle componenti più importanti nei processi rigenerativi[40].

Anzitutto, in virtù del carattere “frastagliato” già rilevato non si rinvengono elementi identitari del verde urbano riconducibili a singole aree geografiche, come quelle settentrionali, centrali o meridionali, anzi, ogni Regione si presenta come particolare e diversa l’una dall’altra[41].

Tra i pochissimi profili in grado di garantire una seppur minima classificazione emerge, semmai, quello temporale, tale per cui sia la rigenerazione urbana che, consequenzialmente, il verde urbano sono oggetto di maggiore attenzione negli atti normativi più recenti, a riprova di una crescente marcata consapevolezza e sensibilità di matrice prestazionale-qualitativa sviluppatasi negli ultimi anni[42]. La tendenza, tuttavia, non può e non deve essere estremizzata: vi sono atti normativi recenti che non conferiscono significativa importanza al verde urbano o lo declinano secondo una logica prettamente quantitativa, mentre altre, non risalenti ma magari non tra le ultime ad essere state promulgate, che lo valorizzano maggiormente[43].

Nell’insieme, si può affermare come il verde urbano sia regolato secondo forme e intensità variabili sulla base di una scelta di politica legislativa la quale, in quanto tale, è frutto di indirizzo politico o, in alternativa, della competenza tecnica del corpo burocratico chiamato concretamente a redigere e ad applicare le norme.

Prendendo in esame solo e unicamente le leggi regionali focalizzate su di una dimensione prestazionale dal verde e partendo dall’area settentrionale, fra gli atti regolatori più analitici sul tema vi è sicuramente la l. 26 novembre 2019, n. 18 della Regione Lombardia, che richiama il verde urbano in diverse disposizioni[44]: all’art. 3, comma 1, lett. k), con una modifica all’art. 8 della l. reg. 11 marzo 2005, n. 12 è presente un articolo a valenza programmatica, in cui si attesta l’importanza e il ruolo del verde e, in particolare, delle «infrastrutture verdi multifunzionali», «in connessione con il sistema urbano e ambientale esistente»[45]; nuovamente all’art. 3, comma 1, lett. p), che sostituisce i commi 4 e 5 dell’art. 11 sempre della l. reg. n. 12/2005 si prevede un incremento dell’indice di edificabilità pari al 20%, in conformità ai criteri individuati dalla Giunta regionale, per il perseguimento di alcuni fini, tra cui l’«utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito per la realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile, anche in attuazione della Rete Verde e della Rete Ecologica»[46]. All’art. 4, comma 1, lett. a), con cui si inserisce nella l. reg. n. 12/2005 un nuovo art. 40-bis, si stabilisce un ulteriore incremento dell’indice di edificabilità massima previsto del 5% per interventi in grado di assicurare una superficie deimpermeabilizzata e destinata a verde[47]; e, infine, ancora all’art. 4, comma 1, lett. c) si implementa nella l. reg. n. 12/2005 un comma 2-quinquies all’art. 43, in forza del quale si conferisce alla Giunta regionale il potere di definire criteri per la riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione per interventi sul patrimonio edilizio esistente diretti allo scopo di riqualificare l’ambiente e il paesaggio, utilizzare coperture a verde, costruire interconnessione tra verde e costruito per la realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile[48].

In sostanza, dal punto di vista della tecnica legislativa, la l. reg. della Lombardia n. 18/2019 si pone come un’addenda, per così dire, alla legge-quadro in tema di governo del territorio, aggiornandola e modificandola e, al suo interno, il verde assume una funzione non prettamente quantitativa, quale limite esterno all’attività edilizia, ma anche e soprattutto qualitativa e prestazionale, nel tentativo di assicurare la realizzazione di «infrastrutture verdi multifunzionali».

Tra l’altro, non si può non evidenziare a tal proposito che la locuzione «infrastrutture verdi» fatta propria dalla Regione Lombardia è stata originariamente sviluppata in sede sovranazionale; più precisamente, a partire dalla COM n. 147/2009, anche conosciuta come «Libro Bianco: L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione europeo», le infrastrutture verdi sono state definite nei termini di «rete interconnessa di zone naturali, quali alcuni terreni agricoli come gli itinerari verdi (greenways), le zone umide, i parchi, le riserve forestali e le comunità di piante indigene, e di zone marine che naturalmente regolano i flussi delle precipitazioni, la temperatura, il rischio di alluvioni e la qualità delle acque, dell’aria e degli ecosistemi»[49].

Gli altri atti normativi delle zone settentrionali della Penisola non manifestano la stessa meticolosità rispetto alla legge regionale lombarda, declinando il verde urbano, laddove richiamato, secondo un assetto essenzialmente quantitativo[50].

Passando alle regioni centrali italiane si può riscontrare la stessa dinamica di fondo già rilevata, in base alla quale in linea tendenziale le leggi regionali più recenti attribuiscono maggiore importanza al verde urbano, anche se il fenomeno non è da estremizzare[51].

Difatti, la legge regionale che tratta in modo più completo il verde urbano è la l. reg. 21 dicembre 2017, n. 24 dell’Emilia-Romagna, che cita il verde urbano in plurime disposizioni[52]. In particolare, l’art. 7, comma 2 pone esplicitamente la qualificazione del verde quale obiettivo della rigenerazione urbana[53]; l’art. 9 dispone che la Regione stabilisca con proprio atto di coordinamento «le aree permeabili collocate all’interno del territorio urbanizzato, non dotate di infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di dotazioni ecologiche e ambientali e al mantenimento dei cunei verdi tra territorio rurale e territorio urbanizzato», nonché i proventi dei titoli abilitativi edilizi, delle sanzioni e delle monetizzazioni destinati «esclusivamente» alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico. L’art. 21 prevede «dotazioni ecologiche e ambientali», consistenti (ex commi 2 e 3) nella predisposizione di una strategia «per la qualità urbana ed ecologico-ambientale», tesa alla determinazione di un fabbisogno di dotazioni ecologiche e ambientali allo scopo, tra gli altri, di mantenere «il miglior habitat naturale, la biodiversità del suolo e la costituzione di reti ecologiche di connessione, ottenute prioritariamente con il mantenimento dei cunei verdi esistenti tra territorio rurale e territorio urbanizzato e con interventi di forestazione urbana e periurbana», anche mediante la realizzazione di spazi «verdi piantumati». Infine, l’art. 41 dispone in relazione al Piano Territoriale Metropolitano (ossia l’atto pianificatorio identificato dalla Regione per il territorio metropolitano della città di Bologna) l’individuazione ai sensi del comma 6 delle «reti ecologiche» e delle «altre infrastrutture verdi extraurbane»[54].

Un approccio simile a quello emiliano si coglie in un’altra Regione centrale, ossia la Toscana. La l. reg. toscana 10 novembre 2014, n. 65 fornisce in primo luogo una vera e propria definizione di verde urbano all’art. 62, comma 6 in base alla quale esso comprende «l’insieme delle componenti vegetali, appartenenti sia ad aree pubbliche che private, che concorrono a garantire l’equilibrio ecologico dei territori urbani»[55]; inoltre, sempre l’art. 62 ai commi 1 e 7 pone quale obiettivo della pianificazione territoriale e urbanistica la dotazione degli spazi verdi e del verde di connessione ecologica, anche allo scopo di incrementare la dotazione complessiva delle «aree verdi di quartiere, parchi urbani, corridoi verdi di connessione ecologica, aree agricole periurbane a valenza multifunzionale, anche in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 23 luglio 2012, n. 41». Da ultimo, l’art. 125, comma 4, lett. b) correla espressamente fra le finalità della rigenerazione anche «il recupero, il miglioramento o il potenziamento delle opere di urbanizzazione, servizi e del verde urbano».

Le altre Regioni centrali, pur richiamando tutte il verde urbano, non si soffermano diffusamente su di esso, adottando una logica essenzialmente quantitativa[56].

Per esaurire il tema, spostandoci verso le Regioni meridionali si può in primo luogo esaminare la Regione Campania, la quale fra le varie entità sub-statali del Sud è quella che ha promulgato l’atto normativo più recente in materia, avendo adottato la l. reg. 29 aprile 2024, n. 5, senza contare che precedentemente nel 2022 si era già dotata della l. 10 agosto 2022, n. 13 specificatamente dedicata alla rigenerazione urbana[57].

Il verde urbano, più precisamente le «infrastrutture verdi», diventa in base all’art. 2 della l. reg. campana n. 5/2024 obiettivo della pianificazione territoriale e urbanistica, nonché ex art. 3, comma 1 parte costitutiva della strategia di contrasto ai cambiamenti climatici; parallelamente, fra i contenuti minimi dei singoli regolamenti urbanistici edilizi ai sensi dell’art. 26, comma 3 deve esserci la definizione dei «criteri di progettazione dell’edificato e degli spazi aperti e (…) degli spazi verdi», con interventi ispirati alla prevenzione dei «rischi naturali, della resilienza con la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, di drenaggio urbano e diffusione delle infrastrutture verdi e blu, e di sviluppo della mobilità sostenibile». Inoltre, l’art. 27, comma 1 della l. reg. n. 5/2024 dispone che la pianificazione territoriale, di base ed attuativa, deve individuare le «dotazioni territoriali urbanistiche», costituite, tra gli altri, anche dalle «infrastrutture verdi»[58]. Nel contempo, la l. reg. campana n. 13/2022 aveva già intrecciato il verde urbano alla rigenerazione urbana, prevedendo all’art. 4, comma 9 che gli interventi di rigenerazione potessero aumentare le quote di superficie destinate a verde previste dal d.i. n. 1444/1968, nonché incrementare le infrastrutture verdi, valorizzare il verde urbano e favorire il riequilibrio ambientale[59].

Meno dettagliata sul tema ma di contenuto interessante è la l. 13 agosto 2020, n. 19 della Regione Sicilia, che, anzitutto, associa la rigenerazione urbana al potenziamento delle aree verdi presenti nel territorio all’art. 33, comma 3, lett. a) poi, all’art. 40 introduce un vero e proprio meccanismo sui generis, rappresentato dal certificato verde[60]: è conferito il potere ai Comuni in sede di pianificazione di perimetrare le aree in cui gli edifici di nuova costruzione, individuati a loro volta sulla base di alcuni criteri determinati dalla Giunta, devono essere preceduti da un’equivalente attività di demolizione e costruzione di opere di urbanizzazione primaria, presupposto necessario ai fini del conseguimento del titolo edilizio[61]. Peraltro, la legge regionale individua all’art. 47, comma 2 il concetto di «dotazione ecologica», «finalizzate in generale alla tutela e salvaguardia della salute pubblica intesa come benessere» e tra queste è menzionato proprio il verde urbano.

Le altre leggi delle Regioni meridionali, anche se coeve a quella Campana, non manifestano, salvo qualche distinguo, la stessa analiticità sul tema, nonostante, per ragioni diverse, alcune possano suscitare un qualche interesse[62].

Per cominciare, la l. reg. della Sardegna 18 gennaio 2021, n. 1 ha introdotto alcune modifiche alla legge generale sull’assetto del territorio, consentendo un incremento volumetrico finalizzato alla realizzazione di tetti verdi ex art. 5 al fine di ridurre l’effetto delle isole di calore[63]. La relativa legge-quadro regionale, 23 aprile 2015, n. 8, comunque già conferiva risalto al verde urbano, da un lato all’art. 38 legando la rigenerazione urbana all’incremento della qualità dell’abitare, comprensiva anche degli spazi verdi[64], dall’altro all’art. 40, comma 3 stabilendo che i programmi integrati per il riordino urbano finalizzati alla rigenerazione del complesso edilizio possono comportare una supplementare aggiunta di volumetria del 30% se vi è un aumento di dotazioni rispetto agli standard minimi, compreso il verde urbano[65].

Inoltre, la Regione Calabria con la l. 7 luglio 2022, n. 25 identifica la «presenza delle aree verdi» fra gli obiettivi della rigenerazione urbana all’art. 1, comma 2, lett. a); all’art. 4 stabilisce, poi, espressamente che la programmazione di rigenerazione urbana si attui mediante la realizzazione di «spazi verdi»e «infrastrutture ecologiche», i quali non sono considerati variante se comportano la creazione di aree verdi «nella misura massima del 5 per cento della superficie complessiva dell’area d’intervento»[66].

Per concludere, la Regione Puglia ha adottato la l. 19 dicembre 2023, n. 36, con la quale all’art. 3, comma 3, lett. b) ha ammesso incentivi volumetrici anche allo scopo di contrastare isole di calore[67]. In aggiunta, occorre sottolineare che la Regione Puglia aveva valorizzato la nozione di verde pubblico già in un atto precedente, ovvero la l. 29 luglio 2008, n. 21; nella l. reg. n. 21/2008, la rigenerazione urbana è correlata ex art. 2, comma 1 mediante i programmi integrati di intervento alla realizzazione di «spazi» e «reti» verdi, non costituendo variante se determinano un incremento del carico volumetrico finalizzato all’ultimazione di aree «contigue» a quelle verdi[68].

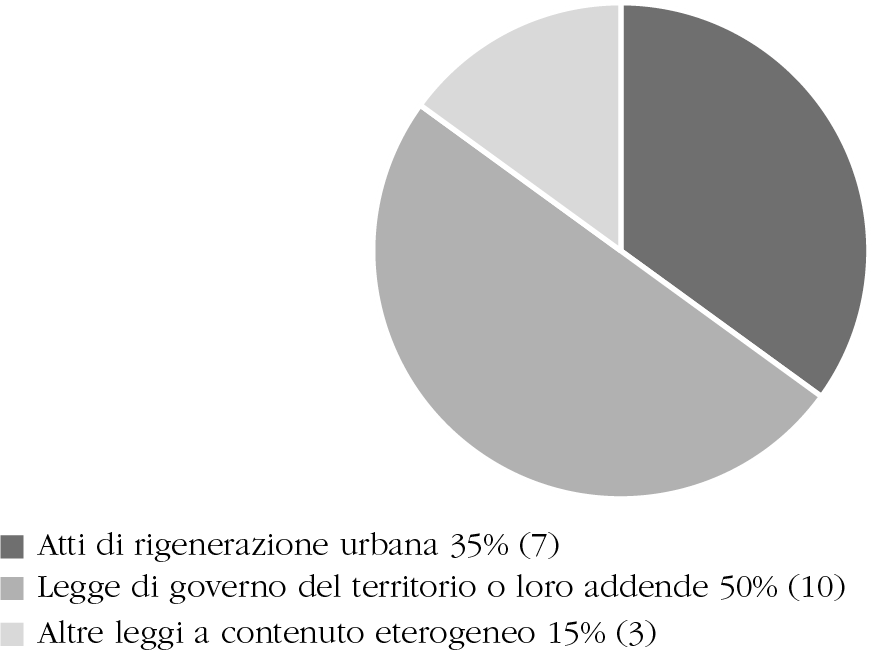

Impianti normativi regionali[69]

Conclusioni

Da quest’analisi, emergono alcuni punti fermi nell’analisi del verde urbano nella legislazione, pur in presenza del carattere “frastagliato” già citato.

Anzitutto, emerge uno stadio di approfondimento del concetto di verde urbano più maturo o, comunque, più avanzato nelle entità sub-statali; la ragione può essere plausibilmente dovuta alla carenza già riportata di una definizione statale a matrice prestazionale.

In più, vi è un nesso inscindibile tra quest’ultimo e la rigenerazione urbana, tale per cui il verde urbano si pone quale oggetto o, comunque, elemento della più ampia attività di rifunzionalizzazione delle aree antropizzate portata avanti dai pubblici poteri. Inoltre, sul piano prettamente regionale si può rilevare come gli atti normativi maggiormente avanzati sul tema, ossia quelli delle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Campania, rivelino in realtà equilibri diversi, anche se tutti orientati in modo incisivo alla cura delle infrastrutture verdi: nel primo caso, l’azione amministrativa di tutela si fonda soprattutto sul meccanismo dell’incremento dell’indice di edificabilità, mentre le leggi regionali dell’Emilia-Romagna, della Toscana e della Campania attribuiscono un ruolo maggiore all’impulso dei pubblici poteri, attraverso l’individuazione delle dotazioni verdi.

La ragione di questa differenziazione, probabilmente, risiede nei diversi indirizzi politici regionali che influenzano la fisionomia dell’azione amministrativa, dal momento che la Regione Lombardia si è sempre connotata per un’apertura (e presenza) dell’autonomia privata più forte rispetto alle Regioni dell’Emilia-Romagna, Toscana e Campania, in cui il settore pubblico ha assunto tradizionalmente un peso maggiore.

Si può provare, da ultimo, ad immaginare alcune misure che potrebbero essere implementate al livello statale e regionale per valorizzare ulteriormente l’accezione qualitativa del verde urbano.

Sul piano nazionale, sarebbe opportuno recepire una nozione di verde urbano, magari declinata secondo le coordinate prospettate dalla nozione di “infrastrutture verdi”; in aggiunta, sempre sul piano nazionale potrebbero essere rafforzati i vincoli nei confronti dei Comuni nel rispetto degli obblighi della l. n. 10/2013: ad esempio, potrebbe porre quale standard ai fini dell’accesso a fondi di finanziamento per progetti il rispetto di certi obblighi o, anche più semplicemente, la completa implementazione di tutti gli strumenti previsti dalle linee-guida del 2017.

Inoltre, sempre il Legislatore statale potrebbe correlare in prospettiva il rispetto di determinati parametri qualitativi all’erogazione di finanziamenti per la rigenerazione urbana, dato che al momento è in corso proprio l’iter per la promulgazione della legge nazionale sul tema.

Per quanto concerne le Regioni, queste potrebbero muoversi, nel rispetto delle loro tradizioni e culture amministrative, elaborando atti legislativi che attribuiscano premialità in sede di rilascio dei titoli edificatori in caso di interventi eco-compatibili o conferiscano al settore pubblico il potere di dotarsi di strumenti amministrativi ad hoc con cui orientare i comportamenti delle imprese, non solo attraverso atti generali come piani ma anche, come nel caso siciliano, per mezzo di certificati verdi.

In secondo luogo, gli impianti normativi regionali potrebbero prevedere che una quota delle sanzioni, come già accade in taluni casi ora, si pensi all’Emilia-Romagna, sia destinata allo sviluppo di aree verdi, o tramite trasferimento di risorse regionali, o tramite diretta applicazione da parte dei Comuni.

Tenuto conto, comunque, della crescente attenzione sul tema, che nel giro di quindici anni ha visto un intenso sviluppo della matrice prestazionale, non è escluso che già in tempi brevi si possano notare alcuni cambiamenti.

Note

[1]1 I motivi dietro questa crescente attenzione nei confronti del concetto di verde urbano sono diversi, anzitutto si può rilevare lo sviluppo di una nuova sensibilità sul tema della protezione ambientale, cristallizzatasi per mezzo della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 con l’introduzione dell’ambiente tra i principi fondamentali e quale limite esterno ai rapporti economici con la riformulazione degli artt. 9 e 41 della Costituzione; inoltre, non si può non citare la consapevolezza diffusa del pericolo dietro i recenti cambiamenti climatici, che si sta stanno verificando sempre più velocemente e stanno investendo i centri urbani con maggiore intensità, anche a causa dell’eccessivo consumo di suolo degli ultimi decenni. Da ultimo, occorre rammentare l’importanza della rigenerazione urbana nei processi di governo del territorio a livello locale; la rigenerazione urbana, come sarà analizzato, si pone in stretta correlazione con il verde urbano, trasformando strutture in stato di degrado (soprattutto se utilizzate in passato per finalità industriali) in aree accessibili alla cittadinanza, anche attraverso l’implementazione di nuove zone verdi. Sulla centralità del verde nell’odierna società, si rinvia a A.G. Pietrosanti, Consumo di risorse naturali non rinnovabili. Tra diritti della natura, bilanciamento di interessi e tutela giurisdizionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2023. Sui rischi e gli effetti distorsivi delle azioni di rinaturalizzazione, profilo ancora poco indagato in dottrina e che solo ora sta emergendo con chiarezza, vedesi M. Moreno Linde, La rinaturalizzazione delle città: strategie, regolamentazione e conflitti, in Riv. Trim. di Dir. Pubbl., 3, 2024, pp. 682-683, secondo cui «Le infrastrutture verdi che vengono installate nelle città sono infrastrutture verdi urbane, che hanno anche un carattere multifunzionale, fornendo una varietà di servizi ecosistemici di tipo culturale e normativo e, in misura minore, di fornitura. Così, tra questi servizi, spiccano la riduzione dell’inquinamento atmosferico, acquatico e acustico, la protezione contro inondazioni e siccità e la riduzione dell’effetto «isola di calore». Allo stesso tempo, l’infrastruttura verde facilita il collegamento tra aree urbane e ambienti rurali, generando luoghi con potenziale sia per vivere che per lavorare. E, inoltre, le infrastrutture verdi urbane promuovono stili di vita sani e contribuiscono alla prevenzione di problemi di salute mentale (riduzione della depressione) e fisica (miglioramento degli esiti della gravidanza e riduzione dei tassi di morbilità e mortalità cardiovascolare, obesità e diabete). È stato inoltre evidenziato come il verde urbano promuova la coesione sociale e costituisca uno strumento di giustizia redistributiva, avendo un impatto più positivo sulla popolazione a basso reddito rispetto ai redditi più alti. Tuttavia, bisogna tenere presente che le strategie di rinaturalizzazione urbana possono facilitare o accelerare i processi di gentrificazione, che comportano l’espulsione dei residenti dai quartieri di appartenenza verso altre aree della città con meno spazi verdi. Il fenomeno noto come gentrificazione verde, su cui torneremo in seguito».

[2] V. Giomi, Il verde pubblico come risorsa comune: da necessario strumento di soddisfacimento di bisogni collettivi a forma di tutela di beni vincolati, in Giustamm., 2016, p. 1. Analogamente, anche M. Calabrò, C. De Biase, Il governo del territorio nel confronto tra saperi: note su una prospettiva funzionale della pianificazione del verde urbano, in Riv. Quadr. di Dir. Amb., 1, 2024 pp. 188 ss.; V. Giomi, Il verde urbano come paradigma giuridico valoriale. Riflessioni sull’evoluzione di una funzione, in Riv. Giur. Amb., 3, 2024, pp. 788 ss.; G. Mari, Il verde urbano pubblico e la pubblicizzazione del verde privato, in Riv. Giur. dell’edilizia, 1, 2018, p. 39; M. Brocca, Note in tema di verde urbano, in Riv. Giur. Ambientediritto, 1, 2021, pp. 2 ss.

[3] Per la dottrina, la l. n. 10/2013 costituisce «l’intervento normativo più significativo sull’argomento è la L. 14 gennaio 2013, n. 10, che perlomeno ha avuto il merito di introdurre una disciplina specificamente dedicata al verde urbano», F. Gallarati, Dal verde urbano all’ecosistema urbano: linee di tendenza nella disciplina giuridica della biodiversità in ambito urbano, in Riv. Giur. Ambiente, 1, 2023, p. 100. In termini, M. Brocca, Note in tema di verde urbano, cit., pp. 3 ss. Fra le varie misure previste dalla legge, più precisamente dall’art. 3, comma 2, lett. e), vi è anche l’attività di predisposizione di una relazione «recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore», in conseguenza dell’attività di monitoraggio svolta dallo stesso Comitato. Per la citazione, cfr. Relazione Annuale del 2013 del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, pp. 11-12, accessibile sul sito www.mase.gov.it.

[4]Sul tema, oltremodo approfondito in dottrina, si rinvia senza alcuna pretesa di esclusività solo ad alcuni manuali istituzionali, vedesi G. Pagliari, Manuale di diritto urbanistico, Milano, Giuffrè, 2019, pp. 84 ss.; S. Matteucci Civitarese, P. Urbani, Diritto Urbanistico, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 87; C. Bevilacqua, F. Salvia, N. Gullo, Manuale di diritto urbanistico, Milano, Kluwer, 2021, pp. 51 e ss.

[5] Vedesi Relazione Annuale del 2015 del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, p. 65, accessibile sul sito www.mase.gov.it, secondo cui «spesso viene associata alla definizione dello standard di cui al DM 1444/68:”zone F. le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.”, la quale, quindi, ricomprende anche tipologie diverse, ad esempio il cosiddetto verde attrezzato che certamente non può configurarsi come area “biotica”; infatti il parametro di cui all’art. 3 lettera c) definisce in 9,00 mq lo spazio destinato ad aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade».

[6] L’importanza del d.i. n. 1444/1968 in tema di verde urbano è riconosciuta unanimemente in dottrina; vedesi sul punto A. Giusti, La rigenerazione urbana, temi, questioni e approcci nell’urbanistica di nuova generazione, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, pp. 146 e ss.; M. Calabrò, C. De Biase, Il verde pubblico nel nuovo contesto urbano post-pandemico, in Contesti. Città, Territori, Progetti, 1, 2021, pp. 119 e ss.; V. Giomi, Il verde urbano come paradigma giuridico valoriale. Riflessioni sull’evoluzione di una funzione, cit., pp. 789 e ss.; G. Mari, Il verde urbano pubblico e la pubblicizzazione del verde privato, cit., pp. 39 e ss.; M. Brocca, Note in tema di verde urbano, cit., pp. 5 e ss. e F. Gallarati, Dal verde urbano all’ecosistema urbano: linee di tendenza nella disciplina giuridica della biodiversità in ambito urbano, cit., p. 100. Emblematica al riguardo è la considerazione espressa in C. De Biase, M. Calabrò, Il governo del territorio nel confronto tra saperi: note su una prospettiva funzionale della pianificazione del verde urbano, cit., p. 190, secondo cui «Secondo l’approccio tradizionale, come noto, gli spazi verdi rientrano nella categoria degli standard urbanistici introdotti dal d.m. n. 1444/1968, laddove regola, in una prospettiva meramente quantitativa, la dotazione minima per abitante da riservare a verde pubblico. Non si intende certo negare il ruolo essenziale che l’introduzione dell’obbligo del rispetto di standard predeterminati ha giocato nella evoluzione del modello di sviluppo delle nostre città».

[7] Il d.i. è stato adottato a seguito della promulgazione della l. n. 765/1967, la quale all’art. 17, penultimo comma ha previsto la determinazione di limiti inderogabili «di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi». F. Gallarati, Dal verde urbano all’ecosistema urbano: linee di tendenza nella disciplina giuridica della biodiversità in ambito urbano, cit., pp. 81 e ss. Per completezza, si sottolinea che il d.i. n. 1444/1968 conferisce importanza al verde anche in un’altra accezione, citando le aree agricole, le c.d. zone E) ex art. 2, comma 1; in questi casi, come notato in dottrina, si scorge la medesima impostazione di fondo che anima la zona F), ossia la declinazione “negativa” del verde, in questo caso agricolo, «nel senso della non edificabilità del territorio». Si rinvia a M. Brocca, Note in tema di verde urbano, cit., pp. 5 e ss. Si è scelto, tuttavia, di non includere nella trattazione il verde agricolo per una serie di ragioni ben illustrate da V. Giomi, Il verde pubblico come risorsa comune: da necessario strumento di soddisfacimento di bisogni collettivi a forma di tutela di beni vincolati, cit., pp. 4 e ss. e V. Giomi, Il verde urbano come paradigma giuridico valoriale. Riflessioni sull’evoluzione di una funzione, cit., pp. 795 e ss.; in particolare, si ritiene assuma carattere decisivo il dato per il quale, pur essendo anche oggi oggetto di una rivisitazione e di una valorizzazione maggiore rispetto al passato, il verde agricolo è rimasto ancora strettamente connesso con una logica quantitativa e di standard, tale per cui non manifesta gli stessi tratti evolutivi in senso prestazionale del verde urbano.

[8] C. De Biase, M. Calabrò, Il verde pubblico nel nuovo contesto urbano post-pandemico, cit., pp. 111 e ss.; F. Gallarati, Dal verde urbano all’ecosistema urbano: linee di tendenza nella disciplina giuridica della biodiversità in ambito urbano, cit., p. 100. Indicative le considerazioni espresse da A. Giusti, La rigenerazione urbana, temi, questioni e approcci nell’urbanistica di nuova generazione, cit., p. 146, secondo cui «Il decreto sugli standard «fu una bomba: per la prima volta nella redazione dei piani, e quindi poi nelle politiche di governo del territorio, si doveva destinare agli usi collettivi una consistente e non eludibile quantità di aree». A sancire l’insuccesso e, di fatto, lo svilimento del valore degli standard non fu tanto la disciplina contenuta nel decreto, giudicato mediocre rispetto ad altri adottati nello stesso periodo in altri Stati d’Europa, quanto la «superficialità nella loro applicazione». Da strumenti per la soddisfazione di esigenze di interesse generale, legati all’i dea della necessarietà dello spazio pubblico per soddisfare diritti essenziali dell’individuo anche come cittadino, sono stati ridotti a una «tecnica di progettazione», rendendo recessivo (nonché monetizzabile) il valore funzionale dello spazio pubblico all’interno del disegno urbano».

[9] C. De Biase, M. Calabrò, Il verde pubblico nel nuovo contesto urbano post-pandemico, cit., p. 119.

[10] Il tema è, come visto, conseguente ad una definizione parziale del concetto e ispirata prettamente da una logica quantitativa.

[11] VedesiV. Giomi, Il verde pubblico come risorsa comune: da necessario strumento di soddisfacimento di bisogni collettivi a forma di tutela di beni vincolati, cit., pp. 2-3. Come, tuttavia, riscontrato dall’Autrice, pur atteggiandosi diversamente a seconda della natura pubblica o privata del verde (nel primo caso la pubblicità diventa «caratteristica strutturale dell’area destinata a verde (perché di proprietà pubblica o oggetto di vincolo di localizzazione regolarmente portato ad esecuzione)», nel secondo essa va a «connotare successivamente ed in modo indiretto quest’ultima (perché l’area non è di proprietà pubblica e rimane in capo al privato originario proprietario), in quanto risultato di una imposizione di un vincolo urbanistico»sarebbe comunque astrattamente possibile identificare il verde armonicamente in termini unitari, in quanto oggetto di potere pubblico secondo un criterio, quindi, finalistico. Più diffusamente a proposito delle caratteristiche proprie del verde pubblico rispetto al verde privato, «ricadendo su beni già oggetto di proprietà pubblica, infatti, il verde urbano diviene “solamente” un modo di gestione della stessa proprietà e finisce con l’investire tematiche relative alla scelta del soggetto gestore ed alla natura del servizio da affidare; incidendo, invece, su beni di proprietà privata, l’ambito dell’analisi si estende fino a coinvolgere il rapporto fra la titolarità di un diritto soggettivo e l’esercizio del potere pubblico di pianificazione, con la conseguente indagine sui limiti e sulle condizioni di esercizio di quest’ultimo nei confronti della prima». Analogamente, vedesi B. Graziosi, I nuovi Regolamenti Comunali per il verde urbano e la pubblicizzazione del “verde privato”, in Riv. Giur. dell’edilizia, 6, 2012, p. 189, secondo cui «il patrimonio di parchi e giardini di una città − in sintesi di “verde urbano” che lo costituisce − non è dato solo da quelli pubblici quanto alla proprietà ed alla sua fruizione od uso da parte della collettività, ma anche da quelli privati, quanto alla proprietà e al godimento. Se esso deve essere tutelato con norme che ne garantiscano la conservazione e con essa le funzioni sociali, ricreative, estetico/paesaggistiche, indipendentemente dal loro regime proprietario».

[12] Nell’elaborato si è scelto consapevolmente di non esaminare in via diretta le fonti derivanti dall’ordinamento internazionale e sovranazionale, dal momento che ciò avrebbe comportato un allargamento eccessivo dell’oggetto dell’indagine. Per un approfondimento su questi aspetti, si rinvia a F. Gallarati, Dal verde urbano all’ecosistema urbano: linee di tendenza nella disciplina giuridica della biodiversità in ambito urbano, cit., pp. 93 e ss.; M. F. Errico, Per “fare” una città ci vuole un albero? Note in tema di città e verde urbano, in Riv. Giur. Edil., 4, 2024, pp. 308 e ss.

[13] A. Di Maria, Il verde urbano avanti il Giudice Amministrativo – Il commento, in Urbanistica e Appalti, 8, 2008, p. 1039; inoltre, la competenza concorrente fra Stato e Regioni del governo del territorio, al cui interno è ricondotta spesso la tutela del verde urbano, accentua questo quadro disorganico.

[14] Come sottolineato in dottrina, vi è una differenza tra rigenerazione e riqualificazione urbana, nella misura in cui «la prima è un insieme e la seconda un elemento di questo insieme. In particolare, la prima viene intesa come novero di azioni incidenti non solo sull’ambito urbanistico ma anche sul contesto socio-ambientale del territorio interessato, mentre la seconda è piuttosto considerata come parte di tale processo, in quanto riferita a puntuali interventi di tipo edilizio». Vedesi F. Di Lascio, Quali tendenze in corso nella rigenerazione delle città, in Riv. Giur. dell’Edilizia, 2, 2018, pp. 136 e ss. Sulla correlazione citata tra rigenerazione e verde urbano, si rinvia al medesimo contributo, p. 138, in base al quale «l’idea della rigenerazione urbana come processo complesso, che va oltre il recupero e il riuso, e che, anzi, diviene processo funzionale per influenzare altri ambiti delle politiche regionali, è chiaramente esplicitata anche nelle leggi regionali di c.d. “ultima generazione”, in cui sono previste disposizioni relative, ad esempio, al rapporto tra rigenerazione e politiche attive di attrazione dei fondi europei e all’influenza della rigenerazione urbana sullo sviluppo economico. Nei medesimi provvedimenti emerge, inoltre, il riconoscimento del valore sociale della rigenerazione ai fini della riduzione del degrado urbano e in vista della produzione di effetti positivi sull’accrescimento della qualità di vita nelle periferie cittadine e delle aree centrali che hanno perso valore rispetto alla loro destinazione iniziale». Sull’importanza del verde negli odierni processi di rigenerazione urbana, si rinvia a C. De Biase – M. Calabrò, Il verde pubblico nel nuovo contesto urbano post-pandemico, cit., pp. 111 e ss. Sui processi di rigenerazione urbana nel loro insieme, si rinvia invece a A. Giusti, La rigenerazione urbana, temi, questioni e approcci nell’urbanistica di nuova generazione, cit.

[15] Come sintetizzato da V. Giomi, Il verde urbano come paradigma giuridico valoriale. Riflessioni sull’evoluzione di una funzione, cit., p. 792, la logica quantitativa può essere definita nei seguenti termini: «lo spazio connotato a verde urbanistico acquista pertanto la doppia caratteristica di costituire l’oggetto di una specifica zona omogenea identificata sulla base di un criterio funzionale e, contemporaneamente, di rilevare come autonomo standard urbanistico».

[16] V. Giomi, Il verde pubblico come risorsa comune: da necessario strumento di soddisfacimento di bisogni collettivi a forma di tutela di beni vincolati, cit., pp. 12 e ss. Il vulnus della disciplina risiedeva nel dato per cui non erano (né sono, trattandosi di normativa ancora in vigore) previsti meccanismi di controllo o sanzionatori in caso di inosservanza, se non una responsabilità politica del Sindaco in carica. Concordano sul ruolo della l. n. 113/1992 quale antesignana di una sensibilità prestazionale-qualitativa del verde anche C. De Biase, M. Calabrò, Il verde pubblico nel nuovo contesto urbano post-pandemico, cit., pp. 120 e ss. e M. Brocca, Note in tema di verde urbano, cit., p. 21.

[17] In specie, art. 2; in realtà anche la predisposizione del bilancio arboreo è esposta alle medesime critiche sollevabili rispetto all’obbligo di piantumazione di un albero per ogni neonato o minore residente, non essendo stati stabiliti meccanismi sanzionatori o coercitivi salvo quello generico della responsabilità politica, tanto più che il bilancio è reso noto due mesi prima della scadenza del mandato elettorale e, quindi, delle elezioni.

[18] In particolare, art. 3. L’istituzione del Comitato per lo sviluppo del verde urbano incaricato di monitorare l’attuazione della l. n. 10/2013 si ritiene non possa equivalere ad un meccanismo sanzionatorio o coercitivo, non essendo quest’ultimo titolare di facoltà amministrative effettive con cui imporre il rispetto delle previsioni normative; il piano, come vedremo, è stato concretamente adottato nel 2018, anche se ha assunto la denominazione di «Strategia nazionale del verde urbano». Infine, si precisa che la mancata stesura della relazione da parte del Comitato non comporta conseguenze sanzionatorie (tra l’altro, si soggiunge, difficilmente ipotizzabili, dal momento che si tratta di un apparato interno ad un’amministrazione dello Stato che, quindi, non ha soggetti sovraordinati, se non il responsabile politico, ovvero il Ministro).

[19] Ex art. 4.

[20] Più precisamente, art. 5.

[21] In forza dell’art. 6.

[22] Come nota M. Brocca, Note in tema di verde urbano, cit., pp. 26 e ss., la definizione di albero monumentale era stata già oggetto di attenzione nei singoli impianti normativi regionali, cosicché la «legge n. 10/2013 ha perfezionato la disciplina fornendo la definizione di albero monumentale e rafforzando il regime di tutela».

[23] V. Giomi, Il verde pubblico come risorsa comune: da necessario strumento di soddisfacimento di bisogni collettivi a forma di tutela di beni vincolati, cit., p. 14.

[24] C. De Biase, M. Calabrò, Il governo del territorio nel confronto tra saperi: note su una prospettiva funzionale della pianificazione del verde urbano, cit., p. 190. Analogamente, con termini diversi, vedesi F. Gallarati, Dal verde urbano all’ecosistema urbano: linee di tendenza nella disciplina giuridica della biodiversità in ambito urbano, cit., p. 100, secondo cui «la sua portata applicativa tuttavia risulta alquanto limitata: la legge infatti ha introdotto alcuni istituti di sicuro interesse, come il censimento del verde, il piano del verde e il bilancio arboreo, i quali però sono strumenti facoltativi, dalla cui mancata adozione non discende alcuna conseguenza sanzionatoria». N. Ferrucci, Il verde urbano sotto la lente del giurista: una prima overview, in Dir. agroalimentare, 2, 2021, p. 248 rileva in modo lapidario che «la realtà, però, sembra aver deluso le aspettative: i ricorrenti dati ISTAT ed i.s.p.r.a., rivelano come quella lunga teoria di misure varate dal legislatore del 2013 risultino ad oggi tendenzialmente disattese: sono sporadiche le iniziative messe in atto per celebrare la Giornata nazionale degli alberi; solo uno scarno manipolo di Comuni, tra quelli chiamati a farlo, ha posto a dimora un albero nel proprio territorio entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato; se una risposta abbastanza sollecita e attenta è stata data ai Comuni all’obbligo posto loro di provvedere al Censimento del proprio verde pubblico; viceversa il Piano del verde ad oggi è stato approvato in meno di un capoluogo su dieci; e analoga sorte ha subìto il Bilancio arboreo comunale».

[25] Condivide la considerazione in base al quale le linee guida costituiscono un completamento dell’architettura disegnata dalla l. n. 10/2013 senza sostanziali stravolgimenti anche M. F. Errico, Per “fare” una città ci vuole un albero? Note in tema di città e verde urbano, cit., p. 314.

[26] Vedesi Linee-Guida “per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile” accessibili all’indirizzo www.mase.gov.it.

[27] Si puntualizza che, come da espressa previsione delle linee-guida, il Regolamento si indirizza esclusivamente nei confronti del territorio verde urbano, non del suo esterno.

[28] «Si ritiene comunque importante evidenziare che le presenti Linee guida non sono prescrittive, ma rappresentano solo uno strumento di consultazione ed informazione per tutti i comuni italiani, grandi e piccoli, utile per procedere correttamente e proficuamente nelle attività di pianificazione e gestione del verde urbano», vedesi Linee-Guida «per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile» accessibili all’indirizzo www.mase.gov.it. Questo profilo è sottolineato in dottrina, vedesi in particolare C. De Biase, M. Calabrò, Il governo del territorio nel confronto tra saperi: note su una prospettiva funzionale della pianificazione del verde urbano, cit., pp. 199-200 in specifico riferimento al Regolamento del Verde, ma con portata estensibile a tutti i contenuti della l. n. 10/2013 nel suo complesso, «un’attenzione particolare è riservata al tema della pianificazione, con l’indicazione di un nuovo strumento destinato ad integrare la regolamentazione urbanistica generale a livello locale, il Piano comunale del Verde. Tale strumento, purtroppo non previsto come obbligatorio». C’è comunque da osservare che il Piano del Verde, il Regolamento del Verde e il Censimento del Verde, nonché più in generale gli strumenti previsti dalle Linee-Guida del 2017, si stanno diffondendo sempre più nel territorio italiano. Come riscontrano C. De Biase, M. Calabrò, Ibidem, menzionando la relazione annuale del 2022 del Comitato, «il Censimento del verde urbano è lo strumento maggiormente utilizzato dalle amministrazioni per la quantificazione e la descrizione qualitativa del patrimonio (…) Alla fine del 2021 lo hanno realizzato 101 amministrazioni dei capoluoghi (92,7%), per una copertura di circa il 96,5% dei residenti (…) Un ulteriore strumento gestionale a cui fanno ricorso i comuni è il Regolamento del verde, che contiene prescrizioni specifiche per la progettazione e manutenzione del verde comunale: è stato approvato nei due terzi dei capoluoghi (72, erano 51 nel 2014) (…) L’ultimo strumento è il Piano del verde, parte integrante dello Strumento urbanistico generale, che, nonostante sia il principale strumento per la gestione e pianificazione delle aree verdi, è quello meno diffuso. Nel 2021 è stato approvato o almeno adottato in poco più di un capoluogo su 10 e non è presente nei capoluoghi del Centro e delle Isole».

[29] La Strategia è accessibile all’indirizzo www.mase.gov.it.

[30] Sul ruolo della Strategia, si rinvia a C. De Biase, M. Calabrò, Il governo del territorio nel confronto tra saperi: note su una prospettiva funzionale della pianificazione del verde urbano, cit., pp. e ss.; M. Brocca, Note in tema di verde urbano, cit., pp. 12-13; F. Gallarati, Dal verde urbano all’ecosistema urbano: linee di tendenza nella disciplina giuridica della biodiversità in ambito urbano, cit., pp. 101 e ss.; M. F. Errico, Per “fare” una città ci vuole un albero? Note in tema di città e verde urbano, cit., p. 314.

[31] L’approccio Nature-Based-Solutions deriva dall’ordinamento sovranazionale e si propone di calare soluzioni compatibili dal punto di vista naturale alle singole esperienze concrete. Si rinvia per un approfondimento in merito a C. De Biase, M. Calabrò, Il governo del territorio nel confronto tra saperi: note su una prospettiva funzionale della pianificazione del verde urbano, cit., pp. 193 e ss.

[32] Per un approfondimento sul “bonus verde”, vedesi M. Calabrò, C. De Biase, Il verde pubblico nel nuovo contesto urbano post-pandemico, in Contesti. Città, Territori, Progetti, 1, 2021, p. 120 e M. Brocca, Note in tema di verde urbano, cit., pp. 24-25. Simile al “bonus verde” è il c.d. “ecobonus”, che consiste sempre in una detrazione ma riferita ad interventi di efficientamento energetico.

[33] Per un commento sul c.d. “Decreto-Clima”, si rinvia a C. De Biase, M. Calabrò, Il governo del territorio nel confronto tra saperi: note su una prospettiva funzionale della pianificazione del verde urbano, cit., pp. 192 e ss.; M. F. Errico, Per “fare” una città ci vuole un albero? Note in tema di città e verde urbano, cit., pp. 315-316; F. Gallarati, Dal verde urbano all’ecosistema urbano: linee di tendenza nella disciplina giuridica della biodiversità in ambito urbano, cit., pp. 101 e ss. Sulla scelta di perimetrare i confini dell’intervento alle città metropolitane, vedesi M. Brocca, Note in tema di verde urbano, cit., p. 21, secondo cui le città metropolitane «sono quegli enti istituzionali, formalmente previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, rappresentativi delle realtà urbane più popolose e complesse dal punto di vista socio-economico e urbanistico, che in quanto tali avvertono maggiormente le problematiche ambientali, come quelle relative alle diverse forme di inquinamento». Per completezza, si soggiunge che le modalità di presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti dal d.l. n. 111/2019 sono contenute nel d.m. del 9 ottobre 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

[34] La centralità del Decreto-Clima rispetto alla scelta di includere misure a sostegno del verde urbano nel PNRR italiano è un dato acquisito in dottrina, vedesi F. Gallarati, Dal verde urbano all’ecosistema urbano: linee di tendenza nella disciplina giuridica della biodiversità in ambito urbano, cit., p. 102, secondo cui «l’esperienza positiva del Decreto Clima ha quindi portato all’inserimento nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PnRR) di un apposito investimento dedicato alla “tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”80, il quale prevede lo “sviluppo di boschi urbani e periurbani, piantando almeno 6,6 milioni di alberi (per 6.600 ettari di foreste urbane)».

[35] Per un più ampio approfondimento sulla nozione di verde contenuta nel PNRR, si rinvia a M. F. Errico, Per “fare” una città ci vuole un albero? Note in tema di città e verde urbano, cit., pp. 315 e ss.; C. De Biase, M. Calabrò, Il governo del territorio nel confronto tra saperi: note su una prospettiva funzionale della pianificazione del verde urbano, cit., pp. 193 e ss.

[36] Il documento è accessibile sul sito www.mase.gov.it.

[37] La Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030 è accessibile sul sito www.mase.gov.it. Per un commento alla Strategia, si rinvia a F. Gallarati, Dal verde urbano all’ecosistema urbano: linee di tendenza nella disciplina giuridica della biodiversità in ambito urbano, cit., p. 102 e C. De Biase, M. Calabrò, Il governo del territorio nel confronto tra saperi: note su una prospettiva funzionale della pianificazione del verde urbano, cit., pp. 192 e ss. Peraltro, il Decreto Ministeriale n. 252 ha istituito un Comitato di gestione per la Strategia Nazionale di Biodiversità 2030 e un tavolo di consultazione. Il Comitato, per quanto sia titolare di meno attribuzioni, è verosimilmente stato costruito sulla base di quello dello Sviluppo del Verde Urbano ex l. n. 10/2013, tanto più che definisce il «Programma di attuazione della Strategia Nazionale Biodiversità 2030», il quale riecheggia il Piano nazionale ex art. 3, comma 2, lett. c) della l. n. 10/2013.

[38] Sul punto, si precisa comunque che in alcuni regolamenti comunali sono stati introdotti meccanismi maggiormente cogenti nei confronti della tutela del verde, come notato da B. Graziosi, I nuovi Regolamenti Comunali per il verde urbano e la pubblicizzazione del “verde privato”, cit., pp. 189 e sgg. Al riguardo, si puntualizza ad ogni modo che la scelta se adottare regolamenti di tale tipo si risolve in una scelta politica del singolo Comune, per cui non vi è alcuna sanzione se l’Ente decidesse di non approvare regolamenti con questo contenuto.

[39] La mancanza di una disciplina organica a livello nazionale sul tema della rigenerazione urbana sicuramente ha accresciuto l’importanza delle Regioni, le quali si sono maggiormente attrezzate rispetto allo Stato centrale nella definizione del concetto di verde urbano. Per completezza, si riporta comunque che allo stato attuale è in discussione presso la Ottava Commissione Permanente uno schema di testo unificato per i disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122 e 1131 sulla rigenerazione urbana (rubricato, per l’appunto, «Disposizioni in materia di rigenerazione urbana»). Premesso che il tentativo di introdurre una disciplina sulla rigenerazione urbana a livello nazionale non è certo nuovo, in questa sede ci si limita ad osservare come detto schema da un lato definisca molti concetti intrecciati a quello di verde urbano, come quello di «isola di calore» o di «cintura verde», a riprova della stretta correlazione fra rigenerazione urbana e verde urbano, dall’altro si ponga quale sintesi nei contenuti fra le diverse discipline regionali, anche se la relativa governance operativa è costruita secondo un dialogo molto forte tra Stato ed enti locali (a conferma di una certa centralità di quest’ultimi nel governo del territorio).

[40] La seguente indagine è stata condotta prendendo in esame tutti i casi in cui il verde è stato menzionato all’interno degli atti normativi regionali; come ricorda V. Giomi, Il verde urbano come paradigma giuridico valoriale. Riflessioni sull’evoluzione di una funzione, cit., pp. 802-803, «sulla stessa linea logica si collocano le prescrizioni a “verde pubblico attrezzato”, “parco urbano”; “verde storico”. Va da subito precisato che le denominazioni menzionate non coprono l’intera gamma delle nomenclature impiegate e presenti nei diversi strumenti regolatori delle realtà urbanistiche dislocate in tutto il territorio nazionale, ma offrono un quadro di sintesi delle principali declinazioni dei modi di impiego delle zone verdi presenti nelle varie città». Sul rapporto tra rigenerazione e verde urbano, vedesi F. Gallarati, Dal verde urbano all’ecosistema urbano: linee di tendenza nella disciplina giuridica della biodiversità in ambito urbano, cit., p. 103, per cui «a completamento di questa disamina, meritano infine di essere segnalati alcuni interventi legislativi adottati dalle Regioni italiane, che, pur muovendosi all’interno di una cornice normativa statale inadeguata, hanno integrato le nuove dimensioni del verde urbano nella disciplina regionale in materia urbanistica e di rigenerazione urbana».

[41] Tra l’altro, si segnala che i contributi della dottrina sul ruolo delle Regioni nel processo di valorizzazione del verde urbano sono ancora esigui; a titolo esemplificativo, si possono citare F. Gallarati, Dal verde urbano all’ecosistema urbano: linee di tendenza nella disciplina giuridica della biodiversità in ambito urbano, cit., pp. 103 e ss.; C. De Biase, M. Calabrò, Il governo del territorio nel confronto tra saperi: note su una prospettiva funzionale della pianificazione del verde urbano, cit., pp. 194 e ss.

[42] Per un’analisi delle varie normative regionali, pur in un’ottica maggiormente incentrata sull’esame del concetto di rigenerazione urbana, si rinvia a Y. Guerra, La rigenerazione urbana nel prisma della produzione normativa regionale, in Osservatorio sulle fonti, 2, 2022, pp. 1 e ss.

[43] C. De Biase, M. Calabrò, Il governo del territorio nel confronto tra saperi: note su una prospettiva funzionale della pianificazione del verde urbano, cit., p. 194 lo definiscono nei termini di un «quadro a geometria variabile».

[44]Concordano sull’importanza dell’impianto regolatorio lombardo, C. De Biase, M. Calabrò, Il governo del territorio nel confronto tra saperi: note su una prospettiva funzionale della pianificazione del verde urbano, cit., p. 196; F. Gallarati, Dal verde urbano all’ecosistema urbano: linee di tendenza nella disciplina giuridica della biodiversità in ambito urbano, cit., p. 104.

[45] Art. 3, comma 1, lett. k): «k) dopo l’articolo 8 è inserito il seguente: ‘Art. 8 bis (Promozione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale) (…) b) incentiva gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, prevedendo, tra l’altro, la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla rete ecologica, in connessione con il sistema urbano e ambientale esistente».

[46] Art. 3, comma 1, lett. p): «p) i commi 4 e 5 dell’articolo 11 sono sostituiti dai seguenti: (…) 5. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente l’indice di edificabilità massimo previsto dal PGT è incrementato fino al 20 per cento, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale che attribuisce ai comuni la facoltà di modulare tale incremento, in coerenza con i criteri previsti ai sensi dell’articolo 43, comma 2 quinquies, ove perseguano una o più delle finalità di seguito elencate: (…) e) riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito per la realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile, anche in attuazione della Rete Verde e della Rete Ecologica».

[47] Art. 4, comma 1, lett. a): «1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: a) (…) 6. È riconosciuto un ulteriore incremento dell’indice di edificabilità massimo previsto dal PGT o rispetto alla superficie lorda (SL) esistente del 5 per cento per interventi che assicurino una superficie deimpermeabilizzata e destinata a verde non inferiore all’incremento di SL realizzato, nonché per interventi che conseguano una diminuzione dell’impronta al suolo pari ad almeno il 10 per cento. A tal fine possono essere utilizzate anche le superfici situate al di fuori del lotto di intervento, nonché quelle destinate a giardino pensile, così come regolamentate dalla norma UNI 11235/2007».

[48] Art. 4, comma 1, lett. c): «c) dopo il comma 2-ter dell’articolo 43, sono aggiunti i seguenti: (…) 2 quinquies. La Giunta regionale definisce criteri per la riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione con deliberazione, da approvare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale recante ‘Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali’, previa informativa alla competente commissione consiliare, che attribuisce ai comuni la facoltà di modulare tale riduzione, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che perseguano una o più delle seguenti finalità (…) e) riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito per la realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile, anche in attuazione della Rete Verde e della Rete Ecologica».

[49] Nella prassi interna il termine «infrastrutture verdi» è confluito a partire dalle «Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile» del 2017; in dottrina la nozione è oramai acquisita, ad esempio C. De Biase, M. Calabrò, Il governo del territorio nel confronto tra saperi: note su una prospettiva funzionale della pianificazione del verde urbano, cit., p. 193 rilevano che «la prospettiva, insomma, è quella delle c.d. infrastrutture verdi (green infrastructures), reti pianificate di spazi verdi a funzionalità multiple, legate al concetto di “città rigenerativa”, in grado non solo di ridurre gli impatti delle attività antropiche sulle risorse naturali, ma di stabilire anche reazioni riparative tra città e sistemi naturali. Basti pensare, ad esempio, al ruolo del verde urbano quale strumento di sustainable drainage system, utile a ridurre l’impatto delle piogge meteoriche nelle zone urbanizzate: la creazione di rain gardens, di aiuole filtranti, o di tetti verdi, consente non solo l’inserimento di elementi naturali all’interno della città, ma soprattutto la regolazione e il recupero del ciclo naturale delle acque».

[50] Ad esempio, sia la l. reg. veneta 30 giugno 2021, n. 19, che la l. reg. del Piemonte 4 ottobre 2018, n. 16 costituiscono esempi di leggi regionali aventi per oggetto la rigenerazione urbana e non menzionano in alcun caso il verde urbano. Sostanzialmente analoghi per contenuti, inoltre, sono la l. reg. 8 aprile 2021, n. 5 del Friuli-Venezia-Giulia, la l. prov. di Trento 4 agosto 2015, n. 15 e la l. reg. 29 novembre 2018, n. 23 della Liguria, che sono riconducibili tutti sempre ad atti dedicati alla rigenerazione urbana che non incidono sull’assetto del territorio (peraltro, la legge regionale del Friuli-Venezia-Giulia, in particolare, presenta un contenuto decisamente eterogeneo, estendendosi ad ambiti completamente diversi rispetto alla rigenerazione urbana in quanto tale); tra esse, quella della Regione Liguria menziona il verde urbano all’art. 3, consentendo interventi edilizi con finalità rigenerative proprio allo scopo di valorizzare il verde urbano (secondo, quindi, una logica prettamente quantitativa). Per esaurire il quadro normativo delle regioni settentrionali, si ricorda che la Regione Valle D’Aosta non ha promulgato atti normativi aventi per oggetto la rigenerazione urbana, anche se sono presenti singoli articoli tesi alla riqualificazione del patrimonio edilizio.

[51] Come, difatti, nel caso delle aree settentrionali, la legge che più rivela un’attitudine prestazionale del verde non è quella in assoluto più recente

[52] La l. r. n. 24/2017 dell’Emilia-Romagna costituisce la fonte quadro in tema di governo del territorio e, per questo, può essere posta in comparazione con la l. reg. lombarda 26 novembre 2019, n. 18, da cui si differenzia solo per non essere una novazione alla precedente fonte quadro, ma un vero e proprio atto, sostitutivo di quello precedente (come visto, la l. reg. lombarda 26 novembre 2019, n. 18 ha, invece, modificato e integrato la legge-quadro sull’assetto del territorio antecedente).